Gerd Laux, Soyen/Waldkraiburg/München, und Otto Dietmaier, Aulendorf

Psychoedukation

Psychoedukation bedeutet Information und Aufklärung der betroffenen Patienten und – wenn gewünscht – ihrer Angehörigen über Ursachen, Verlauf und Behandlungsmöglichkeiten ihrer Erkrankung in verständlicher Sprache. Die „einfache/Kurz-Psychoedukation“ erfolgt in weniger als zehn Sitzungen im Einzel- oder Gruppen-Setting und wird auch von nicht-ärztlichen oder nicht-psychologischen Fachkräften durchgeführt. Die ausführliche, interaktive Psychoedukation („Intensive clinical management“) geht über diese einfache, zeitlich limitierte Psychoedukation hinaus. Psychoedukative Gruppen sind heute Standard in der stationären Psychiatrie/Psychosomatik, Manuale für die Gruppenleitung liegen inzwischen vor [1].

Zentrale Elemente sind Informationsvermittlung und Entwicklung eines verständlichen, akzeptablen Krankheitsmodells sowie die emotionale Entlastung (Abbau von Ängsten, Schuld- und Schamgefühlen). Als spezielle Themen werden unter anderem Frühwarnzeichen eines Krankheitsrückfalls, Verhalten in Krisensituationen oder Wirkungen/Nebenwirkungen von Medikamenten und psychotherapeutischen Interventionen besprochen. Zu den Wirkfaktoren zählen Wertschätzung/Empathie sowie die Vermittlung von Mut und Hoffnung.

Sehr hilfreich sind Patienten-Ratgeber – neben anschaulicher Wissens- und Informationsvermittlung zeigen sie Wege und konstruktives Verhalten auf. Bezüglich Psychopharmaka liegt beispielsweise der langjährige Ratgeber von Laux und Dietmaier vor [6].

Inzwischen gibt es auch diagnosespezifische psychoedukative Programme beispielsweise für Schizophrenie, Depression, bipolare Störungen und posttraumatische Störungen [2, 7].

Depressiven Patienten ist nicht selten eine skeptische Grundhaltung eigen; zum Teil fehlt die Einsicht, an einer Depression zu leiden bzw. die Einsicht in die Notwendigkeit, ein seelisches Leiden (auch) medikamentös zu behandeln. In aktuellen Bevölkerungsbefragungen gaben jeweils über 95 % an, ihre Depression sei durch Stress, Belastungen/Konflikte am Arbeitsplatz, Beziehungsprobleme oder Einsamkeit bedingt. Nur etwa 60 % gaben Gehirnstoffwechselstörung oder Vererbung als Entstehungsursache an. Entsprechend glaubten 95 %, dass Psychotherapie hilfreich sei, 80 % bejahten dies für Sport oder autogenes Training, 52 % für Heilpraktiker – 72 % für Antidepressiva. Es besteht Angst vor einer Medikamenten-Abhängigkeit und vor Persönlichkeitsveränderungen. Über 50 % von befragten durchschnittlich 63 Jahre alten Patienten mit koronarer Herzkrankheit gaben jüngst an, Antidepressiva würden Charakterveränderungen verursachen und hätten ein Suchtpotenzial. Vor der Verschreibung eines Antidepressivums müssen unbedingt Einstellungen und Erwartungen des Patienten eruiert werden: Wie sieht er seine Krankheit und sich? Wie ist seine konkrete Lebenssituation? Welche Symptome sind die Haupttherapieziele (für Psychiater meist Besserung negativer Gefühle, Interessen und Antrieb, für Patienten Wiederherstellung positiver Affekte)? Was erwartet er von der Therapie? Studien zeigten, wie Patientenwünsche den Therapieerfolg beeinflussen: Bei Psychotherapie-Präferenz remittierten 50 % unter Psychotherapie, nur 7,7 % unter Medikation, bei Medikations-Präferenz 46 % unter Medikation, 22 % unter Psychotherapie.

Spezifische Hindernisse gibt es bei Patienten mit schizophrenen Psychosen sowie bei Demenzen: Fehlende Krankheitseinsicht und mangelnde Bereitschaft, sich in Behandlung zu begeben, machen therapeutische Strategien oder überhaupt den Therapieeinstieg oft sehr schwierig. Hier ist es sinnvoll bzw. notwendig, Angehörige und gegebenenfalls Betreuer einzubeziehen.

Entwickelt wurden inzwischen auch Schulungsprogramme für Betroffene und Angehörige (sog. Selbstmanagement-Trainingsprogramme).

Obwohl qualitativ hochwertige Studien und klare Wirksamkeitsnachweise fehlen [10], spricht die klinische Erfahrung für die Psychoedukation – so zeigte sich in der Münchner PIP-Studie (Psychosen-Informations-Projekt) eine Verbesserung der Medikamenten-Compliance/Adhärenz und eine Reduktion der stationären Wiederaufnahmeraten [1, 2].

Aufklärung – Therapieentscheidung

Die Pflicht zur Aufklärung und zur Einholung der Patienteneinwilligung für Therapiemaßnahmen gehört zu den Grundlagen ärztlichen Handelns. Es ist unerlässlich, den Patienten vor einer Therapie über die wichtigsten zu erwartenden Nebenwirkungen, auch über die Wirklatenz, beispielsweise eines Antidepressivums, aufzuklären.

Unser Zeitalter der Informationsgesellschaft und Selbstbestimmung hat zu einer veränderten Arzt- und Patientenrolle geführt. Veränderte gesellschaftspolitische und rechtliche Rahmenbedingungen rücken heute individuelle Autonomie, das Selbstbestimmungsrecht und die Entscheidungsfreiheit der Patienten zusammen mit einem neuen Kontrollbedarf institutioneller Entscheidungsprozesse in den Vordergrund. Im traditionellen „paternalistischen“ Modell verfügt der Arzt über Information und Entscheidungsbefugnis („doctor knows best“), beim Informed-Choice-Modell wird der Patient informiert und entscheidet allein verantwortlich. Als idealtypisch gilt heute das Modell des Shared Decision Making (SDM; gemeinsame/partizipative Entscheidungsfindung, Empowerment).

Im Zentrum steht der „souveräne“ Patient, der gleichzeitig Behandlungspartner, „Kunde“ und Bewerter medizinischer Behandlungsleistungen sein soll. Der Patient entscheidet selbstverantwortlich mit über therapeutische Maßnahmen, partizipiert aktiv und ist nicht mehr passiver, durch die Krankenrolle seiner Verantwortung entlasteter Empfänger ärztlicher Leistungen. Das ärztliche Behandlungsrecht („Expertendominanz“) ist den Persönlichkeitsrechten des Patienten nachgeordnet. Für die „Aufklärung“ impliziert dies auch die Partizipation des Patienten: Im therapeutischen Prozess wird nach gegenseitigem Informationsaustausch eine gemeinsame Entscheidung von Patient und Arzt getroffen und verantwortet. Voraussetzung für die Partizipation des Patienten sind Entscheidungshilfen in Form von ausreichenden, qualifizierten Informationen – vor dem Hintergrund allgegenwärtiger Internetinformationen.

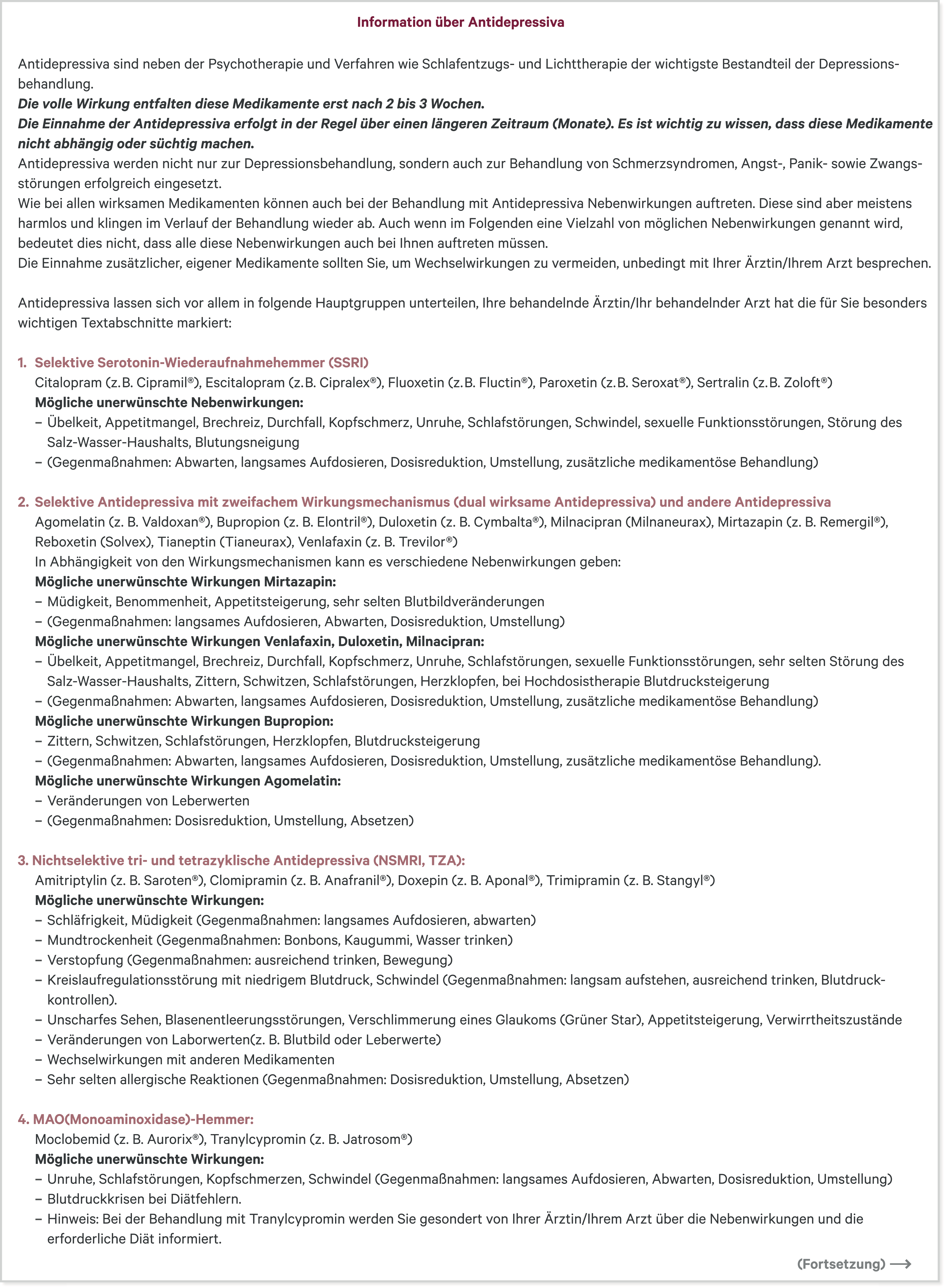

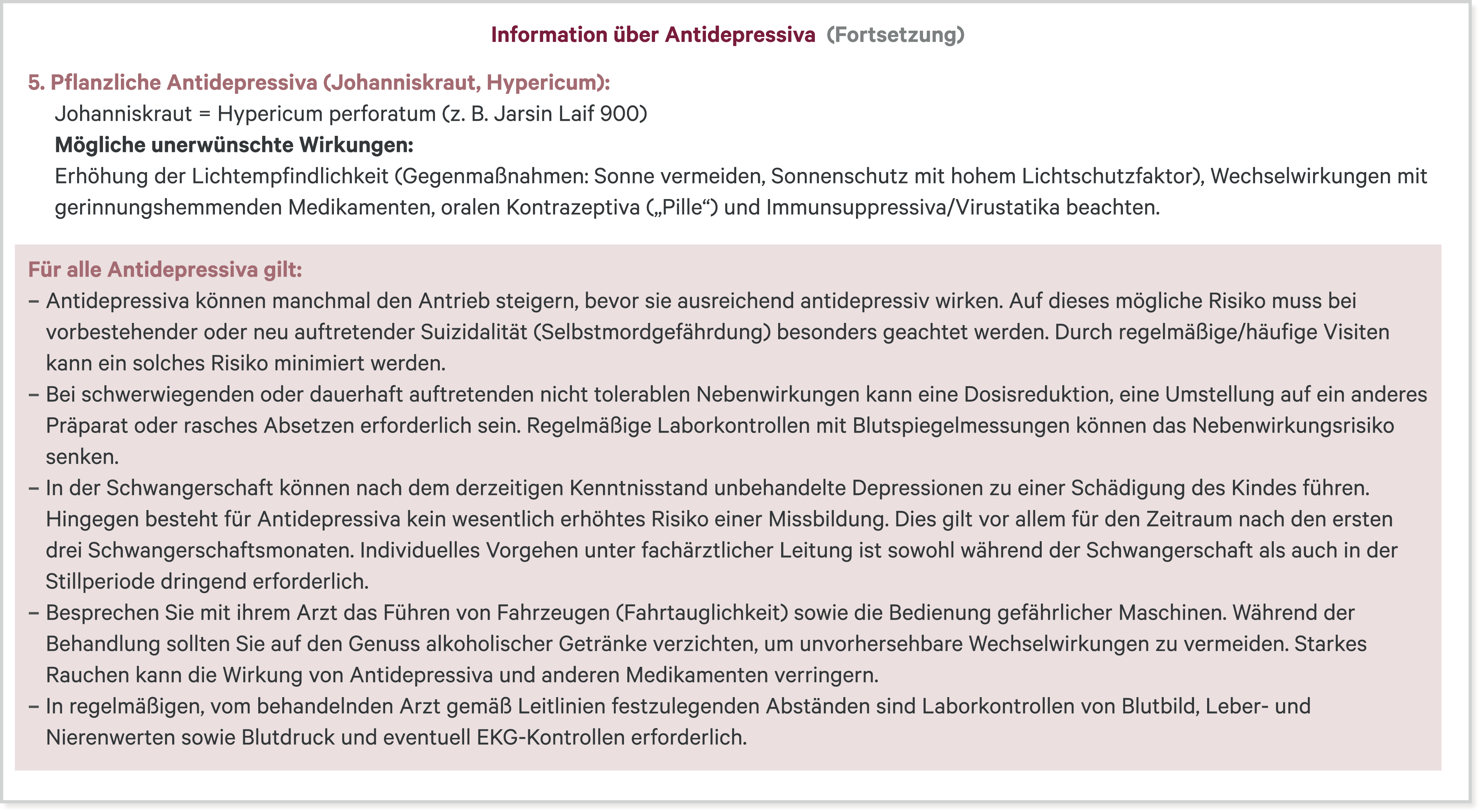

Merkblätter und Informationsbroschüren können hier einen wichtigen Beitrag leisten. Muster für die Aufklärung über medikamentöse Behandlung und ein Beispiel für die Psychopharmakotherapie finden sich in Abbildung 10–1 und 10–2.

Typisch ist folgender Ablauf:

Abb. 10–1. Formular zur Dokumentation der Patientenaufklärung über medikamentöse Behandlung (Beispiel)

Abb. 10–2. Merkblatt zur Patientenaufklärung: Information über Antidepressiva

- Aufklärung über Diagnose, Verlauf und Prognose

- Darstellung möglicher Behandlungsmöglichkeiten (Wahlmöglichkeiten – Equipoise)

- Exploration Verständnis, Erwartungen und Befürchtungen des Patienten

- Präferenzen ermitteln

- „Aushandeln“ – gemeinsame (partizipative) Entscheidung

- Plan zur Umsetzung (evtl. schriftlich)

SDM ist von der Urteilsfähigkeit des Patienten und der Akuität des Krankheitsbildes abhängig.

Bezüglich der Patientenrechte liegt eine aktualisierte Broschüre der Bundesministerien vor [5]. Bei Zweifeln an der Einwilligungsfähigkeit sind die Hinweise und Empfehlungen der Bundesärztekammer/Zentralen Ethikkommission hilfreich. Sie beinhalten unter anderem ein Abwarten mit der Behandlung, ohne dem Patienten zu schaden, und die Einbeziehung von Angehörigen oder eines Betreuers.

Sinnvoll wäre eine Trennung zwischen wissenschaftlichen Fachinformationen für Ärzte und Apotheker und verständlichen, relevante und wahrscheinliche Nebenwirkungen beschreibenden Beipackzetteln für den Patienten. Für etliche Arzneimittel gibt es solche auf Patienten zugeschnittenen Gebrauchsinformationen bereits (Übersicht unter www.patienteninfo-service.de). Psychopharmaka sind hier aber noch sehr schwach vertreten, der Umfang von zumeist acht DIN-A4-Seiten zu groß.

Bei klinischen Prüfstudien sind spezielle Aufklärungsvorschriften (Informed Consent) zu beachten.

Compliance

Compliance wird als Bereitschaft, Mitarbeit, „Mitmachen“ des Patienten bei therapeutischen Maßnahmen definiert. Das beinhaltet die Frage, warum Patienten beispielsweise ihre Medikation nicht regelmäßig einnehmen und welche Gründe zu dieser Non-Compliance führen. Heute wird zunehmend der Begriff Adhärenz (engl. „adherence“) verwendet. Er beinhaltet das Festhalten an einer getroffenen Vereinbarung und betont die therapeutische Allianz, den Kontrakt zwischen Patient und Arzt. Dies würde gut dem deutschen Begriff der Therapietreue entsprechen.

Non-Compliance ist insbesondere bei der Langzeitbehandlung laut WHO eines der wichtigsten Therapieprobleme weltweit. Nach vorliegenden Untersuchungen halten bis zu 50 % aller Patienten ihre Therapieverordnungen nicht ein, setzen die Medikation schon nach wenigen Wochen ab. Im Bereich der Psychiatrie kommt der Compliance-Problematik insbesondere in der Langzeitbehandlung schizophrener Psychosen und affektiver Störungen große Bedeutung zu (Rezidivprophylaxe mit Antipsychotika/Neuroleptika bzw. Stimmungsstabilisierern und Antidepressiva). Bei diesen Krankheiten finden sich häufig mangelnde Krankheitseinsicht, geringe Therapiemotivation, reduzierte Realitätskontrolle und soziale Stigmatisierung durch Nebenwirkungen der Medikation (z. B. extrapyramidal-motorische Symptome oder Gewichtszunahme). Das Absetzen der Medikation führt gerade bei diesen Krankheiten, aber auch bei (rezidivierenden) Depressionen zu Rückfällen mit entsprechend fatalen persönlichen und psychosozialen Folgen.

Die medizinischen und ökonomischen Folgen einer Non-Compliance sind immens. Die ökonomisch-volkswirtschaftlichen Folgekosten durch Non-Compliance liegen in Deutschland im zweistelligen Milliardenbereich.

Studien zeigen, dass über ein Viertel der Patienten, denen erstmals ein Antidepressivum verordnet wird, das Medikament gar nicht einnehmen oder binnen zwei Wochen wieder absetzen.

Untersuchungen zur Messung der Compliance sind problematisch; zur Kontrolle der Einnahmezuverlässigkeit können objektive vs. subjektive bzw. direkte vs. indirekte Methoden unterschieden werden. Zu den direkten bzw. objektiven Messmethoden gehören hauptsächlich Blutspiegelbestimmung und Nachweis des Arzneimittels im Urin, neuerdings auch elektronische Techniken, zu den subjektiven oder indirekten Methoden Patientenbefragung, Tablettenzählung, Kontrollkarten und Überwachung durch eine Aufsichtsperson.

Die meisten Ärzte überschätzen die Compliance ihrer Patienten und können sie nur unzuverlässig voraussagen.

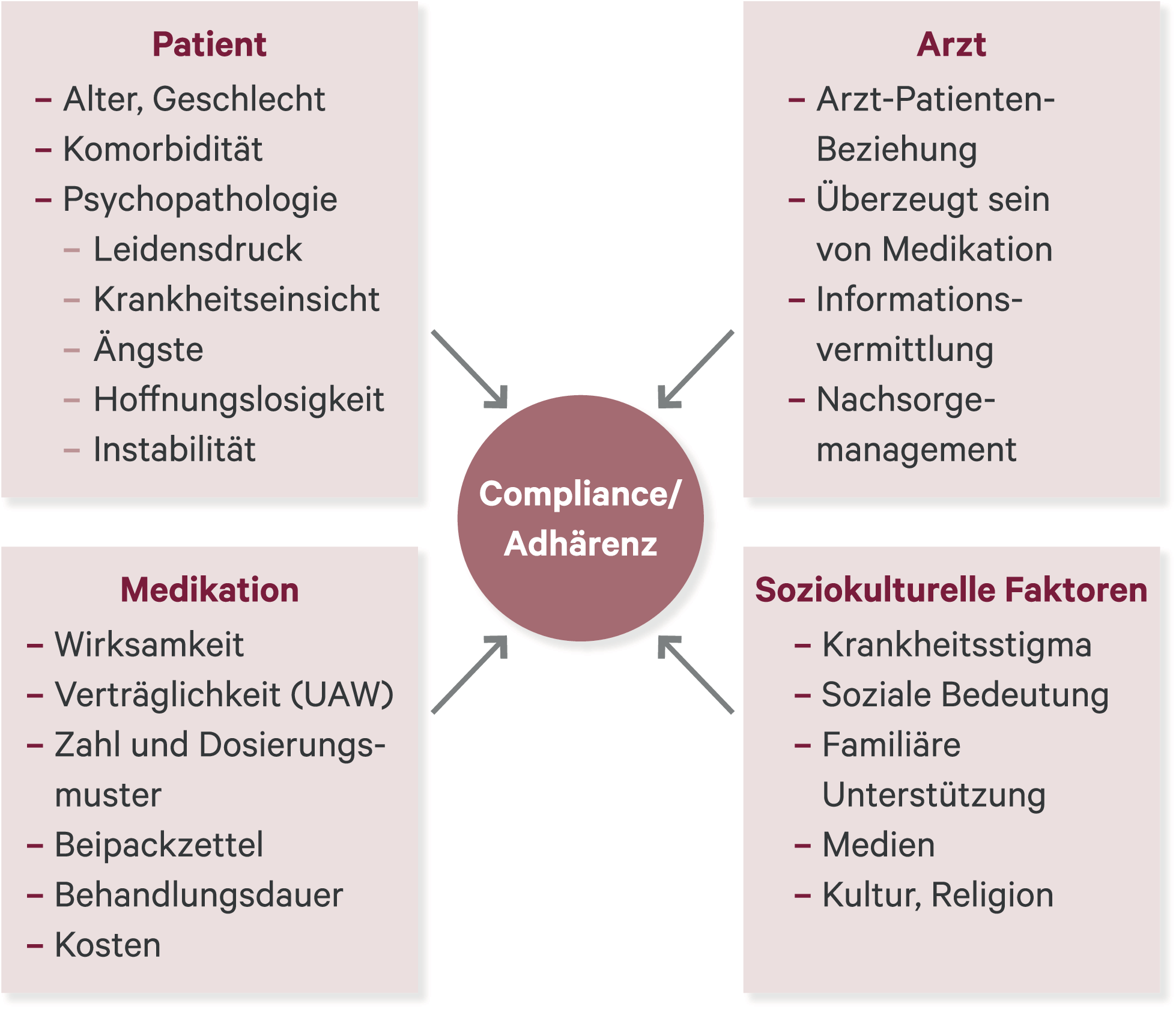

Wichtige Determinanten der Compliance sind:

- Patientenvariablen

- Medikation

- Arztvariablen

Abbildung 10–3 gibt eine Übersicht zu den Einflussfaktoren auf die Compliance/Adhärenz.

Abb. 10–3. Einflussfaktoren auf die Compliance/Adhärenz

Tabelle 10–1 gibt einen Überblick über Compliance-mindernde Faktoren und entsprechende Maßnahmen zur Förderung der Compliance.

Tab. 10–1. Die Compliance mindernde und fördernde Faktoren

|

Compliance mindernde Faktoren |

Compliance fördernde Faktoren |

|

Aufwendiges Therapieschema (viele Tabletten, häufige Einnahmen pro Tag) |

Vereinfachung des Therapieschemas (Depotpräparate, Gabe 1-mal täglich, Kombinationspräparate), schriftliche und mündliche Instruktionen; Medikamentenbox (Dosette) empfehlen |

|

Dauer der Therapie |

Remotivation spätestens nach 3 Wochen, Reinstruktion spätestens nach 8 Wochen; Telefonmonitoring |

|

Ungenügende ärztliche Betreuung (schlechte Information des Patienten, lange Wartezeiten, unzureichende Nachkontrollen) |

Regelmäßige Nachkontrollen, kurze Wartezeiten, Therapiegruppen |

|

Kein vertrauensvolles Arzt-Patient-Verhältnis |

Empathisch-positive Arzt-Patient-Beziehung (therapeutische Allianz) |

|

Erforderliche Änderung von Lebensgewohnheiten |

Einbeziehung der Familie (z. B. bei diätetischen Maßnahmen) |

|

Instabile familiäre Verhältnisse, unkooperative Angehörige |

Information/Aufklärung der Angehörigen |

|

Patient glaubt nicht an den Nutzen des Medikaments |

Information (persönlich und mittels Broschüren) → Psychoedukation |

|

Mangelnde Krankheitseinsicht/Krankheitsbewusstsein |

Aufklärung des Patienten, „realistische“ Einschätzung der Krankheit |

|

„Wohlbefinden“ während der Therapie |

Information über erforderliche Weiterbehandlung (Stabilisierung, Rückfallverhütung) |

|

„Abschreckende“ Beipackzettel |

Packungsbeilage erläutern, sachliche Beratung in der Apotheke |

|

Nebenwirkungen des Medikaments |

Rechtzeitiges Reagieren (z. B. Dosisanpassung), evtl. Präparatewechsel |

|

Ausbleiben einer Arzneiwirkung (Non-Response) |

Rechtzeitiges Reagieren (z. B. Dosisanpassung), evtl. Präparatewechsel |

|

Unsympathische Farbe, schlechter Geschmack des Medikaments |

Geeignete Präparateauswahl |

|

Verunsicherung durch Medien |

Professionell-sachliche Information, Psychoedukation |

Leidensdruck kann sich unterschiedlich auswirken; so führt eine Häufung von Symptomen zur Abnahme der Compliance, während Einschränkungen im Leistungsvermögen eine Zunahme bewirken. Vertieftes Wissen des Patienten über seine Krankheit übt meist einen positiven Einfluss aus. Compliante Patienten scheinen eine positive Behandlungsorientierung (höheres Maß positiver Erwartungen an die Behandlung) aufzuweisen.

Neben der erlebten Wirksamkeit spielen unerwünschte Arzneimittelwirkungen eine zentrale Rolle: So zeigen sich unter älteren Antidepressiva zumeist mehr Therapieabbrüche.

Die jeweilige soziale Situation besitzt für die Therapietreue psychiatrischer Patienten spezielle Bedeutung. Besonders deutlich wurde der Einfluss von Angehörigen im Rahmen der Neuroleptika-Therapie Schizophrener: Patienten aus Familien mit emotionalem Überengagement, besitzergreifendem Wohlwollen oder aggressiver Kritik (High expressed emotions) weisen eine geringere Compliance auf.

Die Zahl der einzunehmenden Medikamente sowie unübersichtliche Dosierungsschemata korrelieren eindeutig mit einer Minderung der Compliance. Auch kann als erwiesen gelten, dass nicht wenige Patienten durch eine aus juristischen Gründen erfolgende Auflistung sämtlicher möglicher Nebenwirkungen im Beipackzettel abgeschreckt werden.

Die Compliance kann offenbar auch durch Farbe, Größe, Form oder Geschmack eines Medikaments beeinflusst werden.

Hinsichtlich der Arztvariablen scheint neben dem Faktor Patientenzufriedenheit wichtig zu sein, dass der Arzt mit Empathie und emotionaler Wertschätzung auf den Patienten zugeht („Droge Arzt“) und ihn durch die Anforderungen der Behandlung nicht überfordert. Wichtig sind hier verständliche „Patientensprache“, einfache Dosierungsschemata sowie „kleine Therapieschritte“. Eine gleichzeitige Änderung komplexer Verhaltensweisen (Diät, Rauchen, Trinkgewohnheiten, Aktivierung, Sport, nüchtern/während/nach den Mahlzeiten einzunehmende Medikamente) stellt fast immer eine Überforderung des Patienten dar.

Merke

Unbestritten ist, dass die fundierte, empathische (ärztliche) Beratung, basierend auf einer positiven therapeutischen Beziehung, die Compliance erhöht.

Medikationsplan, Memo-Hilfen

Patienten haben Anspruch auf einen bundeseinheitlichen Medikationsplan, wenn mehr als drei Medikamente einzunehmen sind. Zur Erleichterung der Einnahme verschiedener Arzneimittel zu unterschiedlichen Zeitpunkten gibt es Arzneikassetten (Dosett), neuerdings auch elektronische Memo-Hilfen (Internet-App „MyTherapy“). Bei Langzeitanwendung sollte ein Medikamentenpass ausgestellt werden (Lithium, Depot-Antipsychotika).

Zu den neuen Ansätzen der Compliance-Förderung zählen das Telefon-Monitoring (Re-Call-System) und Bonusprogramme, unter anderem in Form von Serviceleistungen, Waren oder Geldbeträgen.

Wichtig ist, dass der Patient seinen Befindens-Verlauf notiert (z. B. Schlaftagebuch, Stimmungsbarometer), auch das Auftreten von „Nebenwirkungen“.

Das Vertrauen in eine Psychopharmakotherapie wird erheblich durch Veröffentlichungen und Darstellungen in den Massenmedien und „Social media“ beeinflusst. Angesichts der häufigen Negativ-Berichte zu Psychopharmaka ist nicht selten ein hoher Zeitaufwand zur persönlichen Überzeugungsarbeit erforderlich.

Placebo-Problematik

Nach Schätzungen von Pharmakologen sind etwa 30 % aller von Ärzten verschriebenen Medikamente Pseudo-Placebos (s. u.). Ein Placebo (lat. placebo, „ich werde gefallen“) enthält im Gegensatz zum Verum-Präparat keine spezifisch auf den Organismus wirkende Substanz, ist pharmakologisch inert. „Reine“, „echte“ Placebos enthalten ausschließlich neutrale Substanzen wie Milchzucker oder isotone Kochsalzlösung. Zu den Pseudo-Placebos gehören zum einen Präparate, die für die entsprechende Indikation keine Wirksamkeit besitzen (z. B. Vitamine; hierzu sind wahrscheinlich auch viele homöopathische Mittel und Phytotherapeutika zu rechnen), zum anderen pharmakologisch wirksame, aber zu niedrig dosierte Mittel.

Es ist heute unbestritten, dass der Glaube an die Heilkraft eines Mittels oder Verfahrens ungeachtet der tatsächlichen Wirksamkeit zum Therapieerfolg führen kann („powerful placebo“).

Merke

Die Besserung von Beschwerden kann unabhängig von der Therapie verschiedene Ursachen haben, die nicht dem Placebo-Effekt zuzuschreiben sind (z. B. Spontanremission, Urteilsverzerrungen von Patient und Arzt).

Eine interessante Übersicht zur Placebo-Historie findet sich bei [4].

Hauptmechanismen des Placebo-Effekts sind Erwartungen, basierend auf Patientenwünschen oder Suggestionen durch den Therapeuten, Konditionierungsprozesse (gelernte Reiz-Reaktions-Verknüpfungen) und neurobiologische Mechanismen (Opioid-/Endorphin-Modell, Neurotransmitter-Metabolismus, Immun- und Hormonreaktionen) [8, 9]. Befunde aus der Grundlagenforschung mittels bildgebender Verfahren zeigten beispielsweise, dass Placebo-Responses mit nachweisbaren zerebralen/neuronalen Veränderungen einhergehen (frontokortikal induzierte kognitive Erwartungsmuster via dopaminergem Verstärkungssystem).

Für den Placebo-Effekt sind außerdem folgende Faktoren relevant:

- Atmosphäre und Umfeld des therapeutischen Handelns („Aura curae“) stimmen. Hierzu gehört unter anderem eine intensive Beschäftigung mit dem Patienten, beispielsweise auch die Verabreichung des „Medikaments“ als Infusion oder Injektion.

- Persönlichkeit des Therapeuten („Droge Arzt“) und Vertrauen des Patienten.

Eine Erwartungshaltung von Patient und/oder Arzt kann auch Nebenwirkungen unter Placebo-Therapie provozieren (Nocebo-Effekt). Diese sind stark von den Rahmenbedingungen der therapeutischen Situation abhängig (Häufigkeit und Intensität der Befragung; Beipackzettel).

Tabelle 10–2 nennt Faktoren, die das Ausmaß der Placebo-Wirkung beeinflussen können.

Tab. 10–2. Faktoren, die Einfluss auf das Ausmaß der Placebo-Wirkung haben können

|

Form, Größe, Applikation |

|

|

Farbe und Verpackung |

|

|

Wirkstärke und Wirkdauer (bei Konditionierung) |

|

Im Praxis- und Anwendungsbereich gibt es einige Indikationen, die einen Placebo-Einsatz rechtfertigen können (Hypochondrie, chronische Schlafstörung). Placebos sollten hier aber nur in Einzelfällen eingesetzt werden – die Gefahr des Vertrauensschwunds beim Patienten verdient besondere Beachtung.

Bemerkenswert ist, dass Placebos auch bei offener Darreichung wirksam sein können (Open-Hidden-Studien).

Vom juristischen Standpunkt aus ist eine Placebo-Behandlung vertretbar, wenn erfahrungsgemäß ein Placebo-Effekt zu erwarten ist, also Aussicht auf Erfolg besteht, und die Nichtgabe der pharmakologisch als wirksam angesehenen Substanz ärztlich vertretbar erscheint. Der Makel einer „Täuschung des Patienten“ darf bei den oben genannten Indikationen nach dem Prinzip des „Primum nil nocere“ als das geringere Übel angesehen werden. Hauptziel ist und bleibt die Besserung oder Heilung. Unzulässig ist die Placebo-Gabe in jedem Fall bei dringlichen Indikationen.

Merke

Die Placebo-Responseraten sind bei verschiedenen psychischen Erkrankungen zum Teil sehr unterschiedlich: Schlafstörungen, (posttraumatische) Belastungsstörungen, (leichtgradige) Depressionen und Angststörungen sprechen in besonders hohem Maße auf Placebo an, Psychosen und Zwangsstörungen nicht bzw. nur geringfügig.

Der Einsatz in der klinischen Forschung wird derzeit intensiv diskutiert. Um die Effektstärke einer Verum-Behandlung kritisch beurteilen zu können, erscheint es in vielen Fällen notwendig, einen Vergleich zur Placebo-Behandlung zu erstellen. So hat sich bei Antidepressiva-Studien gezeigt, dass in den letzten Jahren die Placebo-Responserate zugenommen hat. Ein entscheidender Grund dafür dürfte sein, dass die Einschlusskriterien breiter gefasst und dadurch immer mehr leichte Depressionen mit erfasst werden. Je nach Antidepressivum sind in den Studien Placebo-Responseraten von bis zu 60 % zu beobachten. Bei dieser Größenordnung fallen Unterschiede zwischen Verum und Placebo zwangsläufig gering aus und so wird es für neue Substanzen immer schwieriger, klinisch relevante Wirkvorteile gegenüber Placebo vorzuweisen. Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass der Placebo-Arm der Studie nicht etwa keine Behandlung erfährt, sondern im Sinne eines „klinischen Managements“ neben suggestiven Faktoren Arztkontakte mit (supportiven) Gesprächen (im Sinne einer „unspezifischen Psychotherapie“) enthält.

Der Placebo-Effekt ist sicherlich nicht nur eine Störvariable, die man vom Verum-Effekt subtrahieren muss, um die eigentliche Wirkung zu bekommen, sondern gerade in der Psychiatrie und Psychotherapie ein oftmals erwünschter Effekt, der aber eine kritische Auseinandersetzung mit den jeweiligen juristischen und ethischen Aspekten verlangt.

Neuerdings wird die positive Seite des Placebo-Phänomens unter Bezug auf die archaische Arztrolle wiederbelebt: Der Placebo-Effekt beruht wesentlich auf dem (Suggestions-)Glauben des Patienten an die Wirksamkeit des verabreichten Medikaments. Er tritt auch bei der Gabe eines „richtigen“ Medikaments auf, er ist integraler Bestandteil einer jeden Arzt-Patient-Beziehung und kann im Sinne eines Übertragungsprozesses als ein durchaus legitimer Teil einer psychopharmakologischen Behandlung angesehen werden (positive Erwartungen wecken, therapeutische Rituale nutzen). Umgekehrt sollten negative Erwartungen zur Vermeidung eines Nocebo-Effekts vermieden werden.

Eine Experten-Konsensusgruppe verabschiedete Empfehlungen zum evidenzbasierten und ethischen Einsatz von Placebo- und Nocebo-Effekten für die klinische Praxis [3].

Interessenkonflikterklärung

Keine Interessenkonflikte.

Literatur

1. Bäuml J, Behrendt B, Henningsen P, Pitschel-Walz G. Handbuch der Psychoedukation für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin. Stuttgart: Schattauer, 2018.

2. Bäuml J, Pitschel-Walz G (Hrsg.). Psychoedukation bei schizophrenen Erkrankungen. 2. Auflage. Stuttgart: Schattauer, 2008.

3. Evers AWM, Colloca L, Blease C, Annoni M, et al. Implications of placebo and nocebo effects for clinical practice: Expert consensus. Psychother Psychosom 2018;87:204–10.

4. Finniss DG. Placebo effects: historical and modern evaluation. Int Rev Neurobiol 2018;139:1–27.

5. Informiert und Selbstbestimmt. Ratgeber für Patientenrechte. 2019. https://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Ratgeber_Patientenrechte.html, bestellbar über publikationen@bundesregierung.de.

6. Laux G, Dietmaier O. Psychopharmaka. Ratgeber für Patienten und Angehörige. 10. Auflage. Heidelberg, Berlin: Springer, 2018.

7. Pitschel-Walz G, Bäuml J, Kissling W. Psychoedukation bei Depressionen. 2. Auflage. München: Urban & Fischer, Elsevier, 2018.

8. Pozgain I, Pozgain Z, Degmecic D. Placebo and nocebo effect: a mini-review. Psychiatria Danubina 2014;26:100–7.

9. Schedloowski M, Enck P, Reif W, Bingel U. Neuro-bio-behavioral mechanisms of placebo and nocebo responses: implications for clinical trials and clinical practice. Pharmacol Rev 2015;67:697–730.

10. Zhao S, Sampson S, Xia J, Javaram MB. Psychoeducation (brief) for people with serious mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2015;9:CD010823.

Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Gerd Laux, Institut für Psychologische Medizin, Nussbaumstraße 9, 83564 Soyen, Zentrum für Neuropsychiatrie, 84478 Waldkraiburg, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, LMU München, E-Mail: ipm@ipm-laux.de

Ltd. Pharm.-Dir. Dr. .rer. nat. Otto Dietmaier, 88326 Aulendorf

Psychoeducation, adherence/compliance, placebo

Psychoeducation is defined as education of a person/patient regarding the symptoms, causes, treatments and prognosis of his illness. Based on a limited number of studies with low quality, brief education promotes medication compliance and appears to reduce relapse in schizophrenia. Regarding information of the patient today shared decision making (SDM; participating decision) is preferred. Booklets and information material are helpful. Compliance or adherence of the patient is essential. Noncompliance is frequent and an important factor especially for long-term treatment. An overview about relevant factors is given. Medication-schedules and memo-guides are helpful. Placebos, substances without pharmacological effects, can have considerable effects („powerful placebo“). Placebo and nocebo effects are frequent in clinical contexts especially in the field of psychiatry and occur due to psychobiological mechanisms such as expectancies of the patient. Recently the neuro-bio-behavioral mechanisms underlying placebo and nocebo have been elucidated deeper. Best-known are the expectation (suggestion), the conditioned reflexes and the opioid/endorphin model. Relevant factors for placebo responses are summarized. An expert consensus cited has given implications of placebo and nocebo effects for clinical practice.

Key words: Psychoeducation, adherence, placebo

Psychopharmakotherapie 2019; 26(06)