M. De Herta, J.M. Dekkerb, D. Woodc, K.G. Kahld, R.I.G. Holte, und H.-J. Möllerf

1. Einleitung

Menschen, bei denen eine schwere psychische Erkrankung, wie eine Schizophrenie, Depression oder bipolare Störung besteht, leiden häufiger unter körperlichen Erkrankungen und einer eingeschränkten Lebenserwartung im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung [58, 82, 84, 124]. Es gibt Hinweise, dass diese Menschen eine zwei- bis dreifach erhöhte Mortalitätsrate haben und dass die Diskrepanz bezogen auf die Mortalität zwischen psychisch Kranken und der Allgemeinbevölkerung in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat [113]. Dieser Anstieg der Mortalitätsrate geht nicht nur auf eine erhöhte Suizidalität zurück. Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen haben auch aufgrund körperlicher Erkrankungen ein erhöhtes Mortalitätsrisiko. Die häufigste Ursache sind kardiovaskuläre Erkrankungen. Die Zunahme kardiovaskulärer Erkrankungen ist multifaktoriell und schließt genetische Faktoren, die individuelle Lebensführung sowie krankheits- und behandlungsspezifische Aspekte mit ein. Schwer psychisch kranke Menschen leiden mit höherer Wahrscheinlichkeit an Übergewicht, rauchen häufiger und leiden öfter an Diabetes mellitus, Hypertonie und einer Dyslipidämie [31, 39, 45, 46, 93, 99, 100, 121]. Eine positive Familienanamnese für einen Diabetes ist häufiger anzunehmen und die psychische Erkrankung ist mit einer chronischen Erhöhung von Stresshormonen assoziiert. Eine antipsychotische Behandlung kann eine Gewichtszunahme induzieren oder metabolische und kardiovsakuläre Risikofaktoren verschlimmern [5, 51, 61, 64, 99, 100, 116, 117, 119, 129, 134, 136]. Es gibt zunehmend Hinweise darauf, dass bei Patienten mit bipolaren Störungen, einer Depression in der Vorgeschichte oder während einer Antidepressiva-Therapie ein höheres Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen besteht. [8, 12, 13, 15, 16, 25, 27, 38, 67, 71, 72, 75, 91, 92, 112, 114, 135]. Die wissenschaftliche Literatur hinsichtlich solcher Effekte, die durch Medikamente wie Antidepressiva oder Mood Stabilizer, die bei der Behandlung von uni- oder bipolaren Störungen eingesetzt werden, ausgelöst werden, ist gegenwärtig weniger umfangreich als die für Antipsychotika [11, 12, 15, 91, 92, 141].

Trotz des erhöhten Risikos für Diabetes und kardiovaskulärer Ereignisse haben viele Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen einen eingeschränkten Zugang zu allgemeiner medizinischer Versorgung und geringere Chancen auf Screening- oder Präventionsmaßnahmen bezüglich des kardiovaskulären Risikoprofils, als dies bei nicht-psychisch Kranken der Fall ist [49, 58, 82, 84, 87]. Geringere Behandlungsraten von Hypertonie, Dyslipidämie und Diabetes wurden bei Patienten mit einer Schizophrenie berichtet [96]. Der fehlende Konsensus darüber, wer für die allgemeinen Gesundheitsbedürfnisse von Patienten mit psychischen Erkrankungen zuständig ist, hat dazu geführt, dass kontinuierlich versäumt wurde, geeignete Leistungen anzubieten.

Psychiater und Ärzte der medizinischen Grundversorgung sollten eine aktive Rolle dabei spielen, dass Patienten mit psychischen Erkrankungen nicht benachteiligt sind. Entsprechende Maßnahmen sollten eine Untersuchung und Behandlung von kardiovaskulären Risikofaktoren und Diabetes als Teil der Versorgung ihrer psychiatrischen Patienten beinhalten. Falls angezeigt, sollte ein gemeinsamer Behandlungsplan mit Kardiologen, Diabetologen, spezialisiertem Pflegepersonal oder anderen Spezialisten erstellt werden.

Das Ziel der European Psychiatric Association (EPA), der European Association of the Study of Diabetes (EASD) und der European Society of Cardiology (ESC) ist es, bei Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen das kardiovaskuläre Risiko zu reduzieren und die Behandlung des Diabetes zu optimieren, um die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten zu verbessern. Dies soll die Belastungen, die durch körperliche Erkrankungen entstehen, für Patienten, Angehörige und die Gesundheitspflege reduzieren.

Basierend auf einer Zusammenfassung von Daten, wonach Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes haben, wurde diese Konsensus-Erklärung von der EPA in Zusammenarbeit mit der EASD und der ESC erstellt. Sie stützt sich auf die Leitlinien der ESC und der EASC [59].

2. Wer hat ein erhöhtes Risiko und warum?

2.1. Kardiovaskuläre Erkrankungen

Epidemiologische Studien haben eine kontinuierliche Zunahme der Mortalität durch kardiovaskuläre Erkrankungen bei Patienten mit einer Schizophrenie, einer bipolaren Störung und einer Depression gezeigt [8, 15, 17, 18, 24, 26, 35, 82, 83, 106, 107, 113, 124]. Eine neue Metaanalyse aus 37 Studien, die in 25 Ländern durchgeführt wurden, zeigte, dass bei einer geschätzten Anzahl von 23000 Todesfällen Patienten mit einer schizophrenen Erkrankung eine mittlere standardisierte Gesamtmortalitätsrate von 2,58 aufwiesen (90%-Quantilsintervall 1,18–5,76) (2,41 für alle natürlichen Todesursachen [90%-Quantilsintervall 0,99–4,10], 7,5 für alle unnatürlichen Todesursachen [90%-Quantilsintervall 5,56–12,73]) [113]. Die mediane Gesamtmortalitätsrate für kardiovaskuläre Erkrankungen lag bei 1,79 (90%-Quantilsintervall 1,11–3,60). Die mediane Gesamtmortalitätsrate für Patienten mit einer Schizophrenie lag in den 1970er Jahren bei 1,84, in den 1980er Jahren bei 2,98 und in den 1990er Jahren entsprechend bei 3,20, was eine Zunahme gesundheitlicher Ungleichheiten mit einer Zunahme des Mortalitätsgefälles über die Zeit demonstriert.

Ähnliche Ergebnisse fanden sich in großen Studien bei Patienten mit affektiven Erkrankungen mit einer allgemeinen Gesamtmortalitätsrate von 1,23 bis 2,50 [8]. In einem Teilsatz von 400 Patienten mit einer unipolaren Depression oder bipolaren Störung, die über 34–38 Jahre untersucht wurden, betrug die Gesamtmortalität für eine koronare Herzerkrankung 1,61 (Konfidenzintervall 1,31–3,54). Verglichen mit gesunden Frauen waren Frauen mit einer Depression insbesondere durch koronare Herzerkrankungen gefährdet (Gesamtmortalitätsrate 1,7, Konfidenzintervall 1,34–2,14), während Männer eine erhöhte zerebrovaskuläre und vaskuläre Mortalität aufwiesen (Gesamtmortalität 2,21, Konfidenzintervall 1,29–3,54). Die Baltimore Maryland Epidemiological Catchment Area Studie, eine 13-Jahres-Follow-up-Studie einer repräsentativen amerikanischen Stichprobe, untersuchte häufige psychiatrische Erkrankungen und zeigte ein 4,5fach erhöhtes Odds-Ratio für myokardiale Infarkte bei Patienten mit einer Depression [57, 109].

Die Ursachen der Zunahme an koronaren Herzerkrankungen ist multifaktoriell und schließt genetische Faktoren, die individuelle Lebensführung sowie krankheits- und behandlungsspezifische Effekte mit ein. Ein Anstieg der Mortalität der kardiovaskulären Herzerkrankung in Zusammenhang mit einer schizophrenen Erkrankung, einer uni- und bipolaren Störung wird im Wesentlichen dem 1,5fach erhöhten Risiko der beeinflussbaren kardiovaskulären Risikofaktoren Übergewicht, Rauchen, Diabetes, arterielle Hypertonie und Dyslipidämie in diesen Patientengruppen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung zugeschrieben (Tab. 1) [5, 9, 13, 16, 33, 39, 41, 43, 47, 64, 65, 74, 88, 94, 99, 100, 116, 117, 121, 129, 133, 135, 136].

Tab. 1. Geschätzte Prävalenz und relatives Risiko der modifizierbaren kardiovaskulären Risikofaktoren bei Patienten mit einer Schizophrenie und bipolaren Störung im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung [39,47]

|

Modifizierbare Risikofaktoren |

Geschätzte Prävalenz und relatives Risiko (RR) |

|

|

Schizophrenie |

Bipolare Störung |

|

|

Adipositas |

45–55% RR: 1,5–2 |

21–49% RR: 1–2 |

|

Rauchen |

50–80% RR 2–3 |

54–68% RR: 2–3 |

|

Diabetes mellitus |

10–15% RR: 2 |

8–17% RR: 1,5–2 |

|

Arterielle Hypertonie |

19–58% RR: 2–3 |

35–61% RR: 2–3 |

|

Dyslipidämie |

25–69% RR ≤5 |

23–38% RR: ≤3 |

|

Metabolisches Syndrom |

37–63% RR: 2–3 |

30–49% RR: 1,5–2 |

In den USA waren 68% von 689 schizophrenen Patienten, die an der Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness (CATIE) Study teilnahmen, Raucher im Vergleich zu 35% in der gematchten Kontrollgruppe. 13% der Patienten hatten einen Diabetes, im Vergleich zu 3% der Kontrollgruppe, und 27% gegenüber 17% litten an arterieller Hypertonie [60]. Patienten mit einer Schizophrenie hatten zudem signifikant niedrigere HDL-Cholesterolspiegel. Ungefähr ein Drittel der Patienten der CATIE-Studie hatte zu Beginn sowohl metabolische als auch kardiovaskuläre Risikofaktoren [93].

In einer Metaanalyse, die 12 Studien zu arterieller Hypertonie und 11 Studien zu Dyslipidämie einschloss, ergab sich ein Risikoquotient von 1,11 (0,91 bis 1,35) für das Auftreten einer Hypertonie. In einigen Studien konnte bei Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen zwar keine Erhöhung des Gesamtcholesterols (mittlerer Unterschied –1,10 [–0,55 zu 0,36]), aber ein erniedrigter HDL-Cholesterolspiegel und erhöhte Triglycerid-Werte gefunden werden [104].

Ein erhöhtes Risiko für Übergewicht, Adipositas und Diabetes mellitus Typ 2 wurde auch bei klinischen Studienpopulationen von affektiv erkrankten Patienten festgestellt [12, 15, 27, 38, 67, 75, 88, 91, 94].

Trotz der hohen Prävalenz von kardiovaskulären Risikofaktoren gibt es Hinweise darauf, dass diese beeinflussbaren Risikofaktoren „unterbehandelt“ sind. In der CATIE-Studie erhielten 88% der Patienten mit einer Dyslipidämie keine entsprechende Behandlung, während 62% derer, die an einer arteriellen Hypertonie litten, und 38% der Patienten mit Diabetes ebenfalls keine Behandlung bekamen [96]. Die hohe Prävalenz der nicht erfolgten Behandlungen bei kardiovaskulären Risikofaktoren wurde kürzlich in einer Studie an 2463 Patienten mit einer Schizophrenie aus 12 europäischen Ländern bestätigt [45]. Insgesamt wurde bei 10,9% der Patienten eine arterielle Hypertonie, bei 7,1% eine Lipidstörung und bei 3,5% ein Diabetes mellitus Typ 2 behandelt. Ein biochemischer Nachweis einer Hyperglykämie und Dyslipidämie fand sich hingegen bei 26% und 70% der Patienten. Eine unbehandelte arterielle Hypertonie konnte bei 39% der Patienten festgestellt werden.

Eine ungesunde Lebensführung, einschließlich schlechter Ernährungsgewohnheiten und wenig körperlicher Bewegung, trägt wahrscheinlich zu dem ungünstigen Risikoprofil bei Patienten mit einer schwerwiegenden psychischen Erkrankung bei. Angesichts von Gewichtszunahme und anderen metabolischen Auffälligkeiten durch die Behandlung mit Antipsychotika der zweiten Generation (SGA) ist es jedoch schwer, den tatsächlichen Beitrag zur Risikoerhöhung von Herzkreislauferkrankungen durch die psychische Erkrankung und durch die Behandlung per se zu differenzieren [5, 99, 100, 116, 117, 119, 130].

Eine große laufende prospektive Studie hat bestätigt, dass viele Patienten mit einer schizophrenen Ersterkrankung bereits signifikante metabolische Auffälligkeiten zum Zeitpunkt ihrer ersten Krankheitsepisode aufweisen [43]. 27% der Patienten hatten erhöhte Gesamtcholesterolwerte bei ihrer ersten Episode, bei langer Krankheitsdauer sind bis zu 61% der Patienten betroffen. Zusätzlich wurde bei ersterkrankten Psychosepatienten eine veränderte Körperfettverteilung mit erhöhter intraabdomineller Fettansammlung im Gegensatz zu subkutanem Fettgewebe gefunden, was als eigenständiger, relevanter prognostischer Marker für das Auftreten einer kardiovaskulären Erkrankung gilt [77, 108, 126, 127]. Diese Ergebnisse unterstützen die Annahme, dass metabolische Veränderungen schon vor der psychopharmakologischen Behandlung bestehen können. Zudem bestätigt dies die Hypothese, dass metabolische Veränderungen neben soziodemographischen Faktoren und möglichen genetischen oder biologischen Faktoren ein inhärenter Bestandteil einer schizophrenen Erkrankung sind [100, 116, 117, 119, 130].

Dysregulationen der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse und immunologische Veränderungen wie veränderte Zytokinausschüttungen kommen häufig bei Depressionen und Psychosen vor [111]. Diese Ergebnisse spielen möglicherweise in der Pathogenese von kardiovaskulären Erkrankungen eine Rolle und können einen Einblick geben, inwieweit die psychische Erkrankung selbst zu der Entstehung des erhöhten kardiovaskulären Risikoprofils beiträgt.

Es scheint aber auch einen direkten Effekt der antipsychotischen Medikation auf die laufende Entstehung von kardiovaskulären Risikofaktoren zu geben [97, 116, 117, 130].

2.2. Diabetes mellitus

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass die Prävalenz für das Auftreten eines Diabetes mellitus bei Patienten mit einer Schizophrenie im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung 2- bis 3fach erhöht ist. Auch einige Querschnitts-Studien weisen daraufhin, dass die entsprechende Prävalenzrate bei schizophrenen Patienten etwa 10–15% über der der Normalbevölkerung liegt [68].

Die Baltimore Maryland Epidemiological Catchment Area Study fand bei depressiven Patienten ein erhöhtes Odds-Ratio für Typ-2-Diabetes (OR=2,2) und Myokardinfarkte (OR=4,5) [50, 57, 109].

Eine große, noch laufende Studie in Belgien hat bestätigt, dass eine signifikante Anzahl von schizophrenen Patienten schon einen Diabetes mellitus zum Zeitpunkt ihrer ersten Krankheitsepisode hat [43]. Eine Zunahme der Prävalenzrate von 3% bei ersterkrankten Patienten oder solchen, die nicht länger als 2 Jahren in Behandlung waren, bis zu 16,5% bei Patienten mit einer Krankheitsdauer von über 20 Jahren wurde zudem berichtet. In dieser Studie ist die Prävalenz für das Auftreten eines Diabetes mellitus bei schizophrenen Patienten im Alter zwischen 15 und 25 Jahren fünfmal höher als in der Allgemeinbevölkerung.

Obwohl es bei Patienten mit bipolaren Störungen weniger Daten gibt, ist auch hier die Prävalenzrate für das Auftreten eines Diabetes mellitus erhöht. Eine systematische Literaturübersicht von McIntyre und Kollegen von allen hierzu publizierten Artikeln zwischen 1966 und 2004 fand eine bis zu 3fach erhöhte Prävalenzrate bei bipolaren Patienten im Vergleich zur gesunden Normalbevölkerung [91].

Die Ursache für eine Zunahme der Inzidenz und Prävalenz des Diabetes mellitus bei Patienten mit einer Schizophrenie oder einer bipolaren Störung ist, ähnlich wie bei dem Risiko für die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, multifaktoriell und schließt genetische Faktoren, die individuelle Lebensführung sowie krankheits- und behandlungsspezifische Effekte mit ein. Eine Zunahme an typischen Risikofaktoren für die Entstehung eines Diabetes, wie zum Beispiel eine positive Familienanamnese, Adipositas und wenig körperliche Bewegung, tragen wohl wesentlich zu dem erhöhten Risiko bei. Es scheint wahrscheinlich, dass diese Risikofaktoren einen ähnlichen Einfluss wie in der Allgemeinbevölkerung haben, da eine frühere Studie zeigen konnte, dass das Auftreten eines Diabetes mit dem Alter und einer positiven Familienanamnese das Risiko bei schizophrenen Patienten, an einem Diabetes zu erkranken, um das 3fache erhöhte [81]. Keine Studie hat jedoch das anteilige Risiko dieser klassischen Risikofaktoren des Diabetes mellitus bei Patienten untersucht, welche mit Antipsychotika behandelt wurden. Die Effekte von antipsychotischen Medikamenten werden im nächsten Abschnitt diskutiert.

Die Assoziation zwischen Depression und Diabetes ist komplex und es gibt Hinweise darauf, dass dieser Zusammenhang wechselseitig ist [16, 67, 112]. Patienten mit einem bekannten Diabetes haben im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ein höheres Risiko, eine Depression zu bekommen, während eine Depression als Risikofaktor für das Auftreten eines Diabetes mellitus gilt. Es gibt verschiedene Erklärungsmöglichkeiten für diesen Zusammenhang, die von „psychischem Stress“ durch die Diagnose und die Behandlung der körperlichen Erkrankung, über metabolische Veränderungen, die zu Beeinträchtigungen der Stimmung führen können, bis hin zu Veränderungen der Zytokine und Stresshormone reichen.

3. Psychopharmakologische Behandlung und Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung

Eine psychopharmakologische Behandlung mit Antipsychotika, Antidepressiva oder Mood Stabilizer ist ein effektiver und notwendiger Baustein bei der Behandlung schwerer psychischer Erkrankungen wie der Schizophrenie oder affektiver Störungen.

Da es allgemein bekannt ist, dass Patienten mit einer schweren psychischen Erkrankung, die ihre Medikamente nicht nehmen, ein höheres Mortalitäts-, Suizid- und Rehospitalisierungsrisiko haben als Patienten, die ihre Medikamente regelmäßig einnehmen, sollten unerwünschte Stoffwechselveränderungen vor diesem Hintergrund gesehen werden [128]. Obwohl der Zusammenhang zwischen Antidepressiva, Mood Stabilizer und Gewichtszunahme gut beschieben ist, ist die wissenschaftliche Literatur bezüglich der Assoziation zwischen Antidepressiva oder Mood Stabilizer und dem kardiovaskulären Risiko dürftig. Hingegen ist eine beträchtliche Anzahl an Veröffentlichungen zu Nebenwirkungen von Antipsychotika verfügbar.

Es gibt zunehmend Hinweise darauf, dass eine Behandlung mit Antipsychotika bei Kindern und Jugendlichen, ein höheres Risiko für eine Gewichtszunahme und metabolische Veränderungen hervorruft als bei Erwachsenen, die dieselben Medikamente einnehmen [32, 36, 79, 80, 103].

3.1. Gewichtszunahme

In der Akutbehandlung und der Erhaltungstherapie der Schizophrenie sowie affektiver Erkrankungen ist eine Gewichtszunahme eine häufig auftretende Nebenwirkung, die zwischen 15–72% der Patienten betrifft [1, 2, 5, 11, 29, 51, 61, 71, 85, 88, 101, 116, 117, 130]. Antidepressiva und Mood Stabilizer, wie zum Beispiel Lithium und Valproinsäure, können wohl auch eine Gewichtszunahme indizieren.

Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen den verschiedenen Antipsychotika, was das Risiko für eine Gewichtszunahme angeht. Eine Metaanalyse von klinischen Studien zeigte, dass nach 10 Behandlungswochen die Gewichtszunahme unter Clozapin (4,45 kg) und Olanzapin (4,15 kg) am größten war, wohingegen Quetiapin und Risperidon (2,1 kg) ein mittleres Risiko für eine Gewichtszunahme aufwiesen und Aripiprazol, Amisulprid und Ziprasidon nur einen geringen Einfluss auf das Körpergewicht hatten (<1 kg). Keines dieser Medikamente sollte aber als wirklich gewichtsneutral angesehen werden, da der Anteil der Patienten, die eine Gewichtszunahme von mehr als 7% erleiden, unter jedem Antipsychotikum größer ist als unter Plazebo [29]. Hierbei sollte betont werden, dass in einer Metaanalyse von Allison et al. manche der Antipsychotika der ersten Generation, wie Chlorpromazin, auch ein vergleichsweise hohes Risiko für eine Gewichtszunahme aufwiesen. Die Rangordnung bezüglich des Risikos einer Gewichtszunahme wurde auch in der kürzlich durchgeführten CATIE-Studie, der europäischen EUFEST-Studie und in Metaanalysen bestätigt [41, 60, 73, 85, 86].

Die Bandbreite der Gewichtsänderung unterliegt deutlichen interindividuellen Schwankungen, die von einer drastischen Gewichtszunahme bis hin zu einer Gewichtsabnahme reichen. Obwohl die Gewichtszunahme für jeden einzelnen nicht vorhergesagt werden kann, gibt es verschiedene demographische und klinische Merkmale, die mit einer Gewichtszunahme assoziiert sind und deshalb bei der klinischen Entscheidungsfindung berücksichtigt werden sollten (Tab. 2). Besonders Kinder und Jugendliche unterliegen einem höheren Risiko, signifikant an Gewicht zuzunehmen. Eine frühe Gewichtszunahme (>7% des Körpergewichts innerhalb der ersten 6 Wochen unter einer Olanzapin-Behandlung) scheint auch ein guter Prädiktor für eine weitere Gewichtszunahme zu sein [76]. Eine umfassende Literaturübersicht konnte, außer für Clozapin und Olanzapin, keine eindeutige Dosisabhängigkeit, bezogen auf die Dosen, die üblicherweise bei psychotischen Erkrankungen eingesetzt werden, nachweisen [118].

Tab. 2. Risikofaktoren für Gewichtszunahme

|

Klinische Risikofaktoren |

Demographische Risikofaktoren |

|

Wahl des eingesetzten Antipsychotikums |

Jüngeres Alter |

|

Erste Episode der Psychose |

Niedriger BMI bei Behandlungsbeginn |

|

Non-Rapid-Cycling |

Adipositas in der Vorgeschichte |

|

Vorkommen von psychotischen Symptomen |

Positive Familienanamnese für Adipositas |

|

Keine kaukasische Abstammung |

|

|

Vermehrte Nahrungsaufnahme unter Stress |

|

|

Cannabis-Missbrauch |

Unter den Antidepressiva scheinen die Trizyklika (hier vor allem Amitriptylin und Doxepin) sowie Mirtazapin und Paroxetin mit einem höheren Risiko für eine Gewichtszunahme assoziiert zu sein [91, 92, 123].

Die Hintergründe für eine Gewichtszunahme durch Antipsychotika sind komplex und noch nicht ganz geklärt. Eine der Hauptursachen für eine Gewichtszunahme scheint ein gesteigerter Appetit zu sein, wobei weniger spezifische Einflussfaktoren, beispielsweise ein veränderter Energieverbrauch, auch eine Rolle zu spielen scheinen. Antipsychotika interagieren mit vielen verschiedenen Rezeptoren des Gehirns, die bei der Appetitregulation involviert sind. Die wichtigsten Rezeptoren hierfür sind der Histaminrezeptor H1, der 5-HT2C-Rezeptor, der Beta-3- und der Alpha-1-Adrenorezeptor [5, 71, 96, 99, 100, 116, 117, 130].

3.2. Dyslipidämie

Prospektive Studien zeigen, dass die Einnahme von Antipsychotika mit einer Erhöhung von LDL-Cholesterol und einer Abnahme von HDL-Cholesterol assoziiert ist [41, 60, 69, 70, 93]. Darüber hinaus deuten einige Vergleichsstudien darauf hin, dass sich der Einfluss auf das Gesamtcholesterol und das LDL-Cholesterol zwischen den einzelnen Substanzen unterscheidet. Gegenwärtig ist noch unklar, ob sich diese in der Kurzzeitbehandlung auftretenden laborchemischen Veränderungen im Langzeitverlauf als klinisch relevante Abweichungen herausstellen werden [41, 60, 73, 93, 122, 134, 139].

Veränderungen der Triglyceride sind hingegen wesentlich stärker ausgeprägt, mit deutlichen Unterschieden zwischen den einzelnen Medikamenten; Antipsychotika, die mit einer vermehrten Gewichtszunahme assoziiert sind, wie zum Beispiel Clozapin und Olanzapin, werden auch mit der deutlichsten Erhöhungen der Serumtriglyceride in Verbindung gebracht [41, 60, 73, 93, 122, 134, 139]. Die größten Unterschiede zwischen den Antipsychotika finden sich in der frühen Behandlungsphase, wenn es am schnellsten zu einer Gewichtszunahme kommt. Eine jüngst veröffentlichte Studie, die kardiovaskuläre Risikofaktoren bei schizophrenen Patienten aus den Jahren 2000–2006 mit Daten aus den Jahren 1984–1995 vergleicht, konnte zeigen, dass Patienten, die drei Jahre lang mit einem Antipsychotikum der zweiten Generation behandelt wurden, doppelt soviel an Gewicht zugenommen hatten und deutlichere Abweichungen der Triglyceride aufwiesen als Patienten, die drei Jahre lang mit einem Antipsychotikum der ersten Generation behandelt waren [46].

Die meisten Studien berücksichtigen Messungen der Fettwerte nur über kurze Behandlungszeiträume (2–3 Monate). Es ist daher notwendig, die Langzeiteffekte der Antipsychotika auf die Triglycerid-Konzentrationen zu untersuchen, sobald das Körpergewicht sich nicht mehr ändert.

3.3. Arterielle Hypertonie

In der Literatur lässt sich kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Patienten mit einer schweren psychischen Erkrankung und dem Auftreten einer arteriellen Hypertonie finden. Antipsychotische Medikamente können durch die induzierte Gewichtszunahme eine arterielle Hypertonie verschlechtern, wobei dies möglicherweise durch hypotensive Einflüsse einer adrenergen Blockade ausgeglichen werden kann.

3.4. Diabetes mellitus

Eine Analyse der Daten bezüglich antipsychotischer Medikamente ist wegen des erhöhten Diabetes-Risikos bei Patienten mit einer schweren psychischen Erkrankung eine große Herausforderung. Eine solche Auswertung wird auch durch die häufigen Änderungen der antipsychotischen Medikation bei psychisch schwer kranken Patienten, die der langjährigen Entwicklung des Diabetes mellitus entgegenläuft, erschwert. Die entsprechenden Literaturquellen reichen von Fallberichten über pharmakoepidemiologische Studien bis hin zu randomisierten Studien. Viele dieser Studien haben jedoch wesentliche Mängel, so dass es nicht möglich ist, aus diesen Studien eindeutige Schlussfolgerungen über das Diabetesrisiko unter antipsychotischer Behandlung zu ziehen [70].

Verlaufsbeobachtungen deuten auf ein erhöhtes Diabetesrisiko bei antipsychotisch behandelten Patienten hin. Diese Studien können aber durch das allgemein erhöhte Diabetesrisiko bei Patienten mit einer schweren psychischen Erkrankung verfälscht sein. Eine kürzlich durchgeführte Metaanalyse bezüglich des Diabetesrisikos bei antipsychotisch behandelten Schizophreniepatienten zeigte, dass für Patienten, die mit einem Antipsychotikum der zweiten Generation behandelt waren, ein 1,32fach (95%-Konfidenzintervall 1,15–1,51) erhöhtes Risiko für die Entwicklung eine Diabetes bestand, im Vergleich zu Patienten, die ein konventionelles Antipsychotikum erhielten [119]. In dieser Studie konnte kein Unterschied zwischen den verschiedenen Antipsychotika der zweiten Generation und dem Risiko für die Entwicklung eines Diabetes mellitus gefunden werden.

In einer weiteren systematischen Literaturanalyse von Kohortenstudien reichte das Risiko von Antipsychotika der zweiten Generation im Verhältnis zu Antipsychotika der ersten Generation von 53 häufiger zu 46 seltener aufgetretenen Diabeteserkrankungen pro 1000 Patienten, wobei nur ein geringer Unterschied zwischen einzelnen Anti- psychotika der zweiten im Vergleich zur ersten Generation festgestellt werden konnte [30]. Des Weiteren konnte eine Übersichtsarbeit von 22 prospektiven, randomisierten und kontrollierten Studien in keiner Studie eine andauernde, signifikante Veränderung von Glucoseparametern bei den untersuchten Anti-psychotika im Vergleich zu Plazebo finden [21].

Obwohl diese Studien darauf hindeuten, dass das Diabetesrisiko in Zusammenhang mit Antipsychotika der zweiten Generation gering ist, ist Vorsicht geboten. Es gibt Fälle, bei denen im Anschluss an eine antipsychotische Behandlung ein Diabetes oder eine diabetische Ketoazidose auftraten, in einem Fall erst nach Wiederansetzen des Antipsychotikums. Ein Diabetes kann nach Beendigung der Behandlung auch wieder remittieren.

Außerdem wurden in verschiedenen randomisierten, kontrollierten Studien Veränderungen der Blutglucose nachgewiesen. In der CATIE-Studie fand sich zum Beispiel eine signifikant deutlichere Erhöhung des HbA1c unter Olanzapin (0,4%) als unter Quetiapin (0,04%), Risperidon (0,07%), Perphenazin (0,09%) und Ziprasidon (0,11%). Wenn diese Veränderungen während einer Langzeitbehandlung andauerten, würde dies klinisch relevante Unterschiede zwischen den verschiedenen Medikamenten im Hinblick auf das Auftreten eines Diabetes bedeuten [86].

Die genauen Wirkmechanismen zwischen antipsychotischer Behandlung und Diabetesentstehung sind unklar, beziehen aber wahrscheinlich verschiedene Funktionssysteme mit ein. Es scheint sowohl einen indirekten Einfluss auf die Entstehung eines Diabetes durch eine Gewichtszunahme zu geben als auch einen direkten Effekt der Antipsychotika auf die Insulinsekretion und die Insulinresistenz, wie es In-vitro-Untersuchungen und Tierstudien gezeigt haben [99, 105, 116, 117, 130].

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass es Hinweise gibt, die auf einen Zusammenhang zwischen Antipsychotikabehandlung und Erhöhung des Diabetesrisikos hindeuten, wobei dieses Risiko, im Vergleich zu den typischen Diabetes-Risikofaktoren eher gering ist. Hinweise für unterschiedliche Einflüsse der verschiedenen Antipsychotika sind weniger eindeutig. Angesichts des derzeit angenommenen Zusammenhanges zwischen Adipositas und Diabetes ist es relativ wahrscheinlich, dass bei einer länger dauernden, zu Übergewicht führenden, signifikanten und durch Antipsychotika-induzierten Gewichtszunahme auch die Entstehung eines Diabetes mellitus begünstigt wird. Als solches mag es Unterschiede zwischen den verschiedenen Antipsychotika bezüglich ihres Diabetesrisikos geben.

3.5 Kardiovaskuläre Ereignisse

Eine große Studie aus Großbritannien an 46136 schwer psychisch Kranken und 300426 gesunden Kontrollen konnte zeigen, dass das Hazard-Ratio für die Mortalität koronarer Herzerkrankungen bei schwer psychisch kranken Patienten im Vergleich zu den Kontrollen für 18- bis 49-Jährige 3,22 (95%-Konfidenzintervall [95%-KI] 1,99–5,21) betrug; das Hazard-Ratio lag bei 1,86 (95%-KI 1,63–2,12) für die 50- bis 75-Jährigen und bei 1,05 (95%-KI 0,92–1,19) für Patienten, die älter als 75 Jahre waren. Bezüglich Todesfällen durch einen Schlaganfall lag das Hazard-Ratio bei 2,53 (95%-KI 0,99–6,47) für unter 50-Jährige, bei 1,34 (95%-KI 1,50–2,38) für die 50- bis 75-Jährigen und bei 1,34 (95%-KI 1,17–1,54) für die über 75-Jährigen. Im Vergleich zu gesunden Kontrollen bestand bei Patienten mit einer schweren psychischen Erkrankung ohne Antipsychotikabehandlung ein erhöhtes Risiko für eine koronare Herzerkrankung und einen Schlaganfall, während bei Patienten mit Antipsychotikabehandlung ein noch größeres Risiko bestand. Patienten, die höhere Dosen Antipsychotika erhielten, wiesen das höchste Risiko für koronare Herzerkrankung und Schlaganfälle auf. Die Art der Behandlung, also ob ein Patient mit einem typischen oder atypischen Antipsychotikum behandelt worden war, hing hingegen nicht mit der Mortaliät der koronaren Herzerkrankung zusammen. Im Vergleich zu der Kontrollgruppe war das adjustierte Hazard-Ratio bezüglich eines tödlichen Verlaufs der koronaren Herzerkrankung in der Patientengruppe wie folgt: 1,38 (95%-KI 1,08–1,76) für diejenigen ohne antipsychotische Therapie, 0,86 (95%-KI 0,52–1,41) für diejenigen, die stets mit einem atypischen Antipsychotikum behandelt worden waren, und 2,12 (95%-KI 1,82–2,47) für die Patienten, die nur konventionelle Antipsychotika erhalten hatten [104].

Eine gut durchgeführte retrospektive pharmako-epidemiologische Kohortenstudie an über 90000 antipsychotisch behandelten Patienten fand eine 1,99 bis 2,26-fach erhöhte Rate für den plötzlichen Herztod bei Patienten, die mit typischen oder atypischen Antipsychotika behandelt wurden [110]. Das Risiko nahm mit der Höhe der Dosis zu und konnte bei Patienten mit einer in der Vorgeschichte durchgeführten Antipsychotikabehandlung nicht nachgewiesen werden. Eine schlüssige Erklärung hierfür konnte die Studie letztlich nicht liefern.

Gegenwärtig liegen keine endgültigen Ergebnisse über die Unterschiede bezüglich der Gewichtszunahme und des Risikos für Diabetes und Dyslipidämie für die einzelnen Antipsychotika in bezug auf klar definierte Endpunkte, wie das Auftreten einer nicht tödlichen und tödlich verlaufenden koronaren Herzerkrankung und Gesamtmortalität vor.

4. Leitlinien zum Screening und Monitoring von kardiovaskulären Risikofaktoren und Diabetes

In den letzten Jahren wurde von nationalen und von internationalen Vereinigungen Leitlinien zum Screening und Monitoring entwickelt [5, 10, 22, 31, 34, 45, 48, 90, 115, 133, 137], allerdings wurden diese bisher, obwohl kosteneffizient [19], nicht in die Routineversorgung der klinischen Behandlung von Patienten implementiert [20, 63, 87, 99]. Die aktuellsten NICE-Schizophrenie-Leitlinien empfehlen ein umfassendes medizinisches Gesundheitsmonitoring und die Einbeziehung von Hausärzten [102]. Einige aktuelle Diabetes-Richtlinien haben sowohl die Diagnose einer Schizophrenie als auch die antipsychotische Behandlung als Risikofaktoren für Diabetes eingestuft [4, 23].

5. Bestimmung des kardiovaskulären Krankheitsrisikos

Die europäischen Richtlinien zur Prävention kardiovaskulärer Krankheiten empfehlen, dass Patienten mit bekannten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2 oder Typ-1-Diabetes mit Mikroalbuminurie oder Patienten mit mehreren individuellen Risikofaktoren zunächst diese Risikofaktoren aktiv angehen sollten. [59]. Für alle anderen Patienten empfehlen die Richtlinien, die Risikofaktoren entsprechend dem kardiovaskulären Gesamtrisiko anzugehen, das mithilfe von Risikokarten unter Bezug auf Alter, Geschlecht, Raucherstatus, systolischen Blutdruck und Gesamtcholesterol ermittelt werden soll [59]. Diese Karten fokussieren vor allem auf Risikomanagement für Männer mit einem Alter von über 50 und auf Frauen im Alter von über 55 Jahren.

Neuere Forschungsergebnisse belegen, dass Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen (SPE) typischerweise jünger sind, zu hohen Blutdrücken neigen und mit einer größeren Wahrscheinlichkeit Raucher sind als entsprechende Populationen, die herangezogen wurden, um Risikoeinschätzungssysteme für kardiovaskuläre Risikofaktoren zu entwickeln, wie im Falle des Framingham-Scores. Daher besteht die Notwendigkeit, einen eigenen Risikoscore für psychische Patienten zu entwickeln und zu validieren [9, 19, 37, 41, 60, 125].

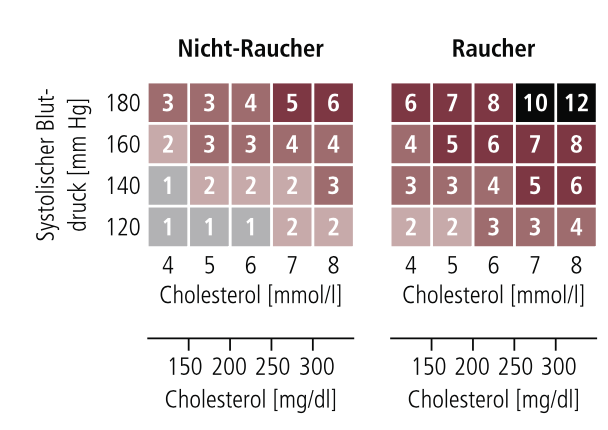

Um sicherzustellen, dass jüngere Patienten mit einem hohen kardiovaskulären Risikoprofil im Vergleich zu anderen des gleichen Alters nicht eine entsprechende Behandlung verpassen, haben die europäischen Richtlinien für die Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen eine Risikotabelle entworfen, welche das relative Risiko anhand von Rauchgewohnheit, systolischem Blutdruck und dem Cholesterol-Gesamtwert einschätzt (Abb. 1).

Abb. 1. Relatives Risiko für schwerwiegende kardiovaskuläre Erkrankungen

Aufgrund des derzeitigen Fehlens eines Risikoeinschätzungssystems für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen [125] und aufgrund der deutlich erhöhten kardiovaskulären Mortalität, empfehlen wir, dass die Indikation einer Behandlung für vaskuläre Risikofaktoren, sich in dieser Patientengruppe auf das relative Risiko, wie in Abbildung 1 dargestellt, stützen sollte. Wenn einzelne Risikofaktoren deutlich erhöht sind, können diese einzelnen Risikofaktoren auch auf einer individuelleren Basis behandelt werden.

Da Kinder und Adoleszente, die eine antipsychotische Medikation einnehmen, ein besonders hohes Risiko haben, Fettleibigkeit und ein metabolisches Syndrom zu entwickeln [32, 36, 79, 80, 103], empfehlen wir hier eine engmaschige Kontrolle von Risikofaktoren wie Gewicht und Lipid-Plasmaspiegel mit entsprechenden diätetischen, und therapeutischen Lifestyle-Interventionen im Einklang mit den aktuellen pädiatrischen Richtlinien [40].

5.1. Welche Tests und wann?

Kardiovaskuläre Risikoprofile in der Normalbevölkerung werden üblicherweise im Bereich der hausärztlichen Praxis bestimmt. Viele Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen haben jedoch nur eingeschränkten Zugang zu einer solchen medizinischen Versorgung. Jedoch kann ein jährliches Screening für kardiovaskuläre Erkrankungen und metabolische Syndrome bei Patienten mit schweren psychischen Störungen besonders in Hinblick auf die Kostenreduktion möglicher Komplikationen wie Diabetes günstig sein [19, 59].

Psychiater sind oft in der besten Position, um die Bestimmung und das Management von kardiovaskulären Risikofaktoren, idealerweise im Verbund mit den angrenzenden Disziplinen, durchzuführen.

In diesem Zusammenhang ist es besonders wichtig, das kardiovaskuläre Risikoprofil bei jeder Erstvorstellung zu bestimmen, um nachfolgende Veränderungen während der Behandlung erfassen zu können. Die medizinische Anamnese und Untersuchung sollten daher im speziellen Folgendes mit einschließen:

1. Vorgeschichte von kardiovaskulären Erkrankungen, Diabetes oder anderen verwandten Erkrankungen

2. Positive Familienanamnese für kardiovaskuläre Ereignisse, Diabetes oder verwandte Erkrankungen

3. Raucherstatus

4. Gewicht und Größe, um den Body-Mass-Index zu bestimmen, sowie Messung des Hüftumfangs

5. Nüchtern-Blutzucker

6. Nüchtern-Blutfettwerte: Gesamtcholesterol, Triglyceride, LDL-Cholesterol und HDL-Cholesterol

7. Blutdruck, mindestens zweimal gemessen und daraus den Mittelwert gebildet, Puls, Herz- und Lungenauskultation, Fußpulse

8. EKG

Normale und abnomale Werte für Nüchtern-Blutzucker, Nüchtern-Blutfettwerte und Blutdruck sind in Tabelle 3 zusammengefasst.

Tab. 3. Pathologische Werte für die kardiovaskulären Hauptrisikofaktoren [59, 138]

|

Parameter |

Pathologischer Wert |

|

Nüchternblutzucker |

Zwischen 110 und 125 mg/dl (6,1–7 mmol/l): Eingeschränkter Nüchternblutzucker ≥126 mg/dl (7,0 mmol/l): Diabetes |

|

Gesamtcholesterol |

Ohne Diabetes: >190 mg/dl (5 mmol/l) Mit Diabetes: >175 mg/dl (4,5 mmol/l) |

|

LDL-Cholesterol |

Ohne Diabetes: >115 mg/dl (3 mmol/l) Mit Diabetes: >100 mg/dl (2,5 mmol/l) |

|

Blutdruck |

Ohne Diabetes: >140/90 mmHg Mit Diabetes: >130/80 mmHg |

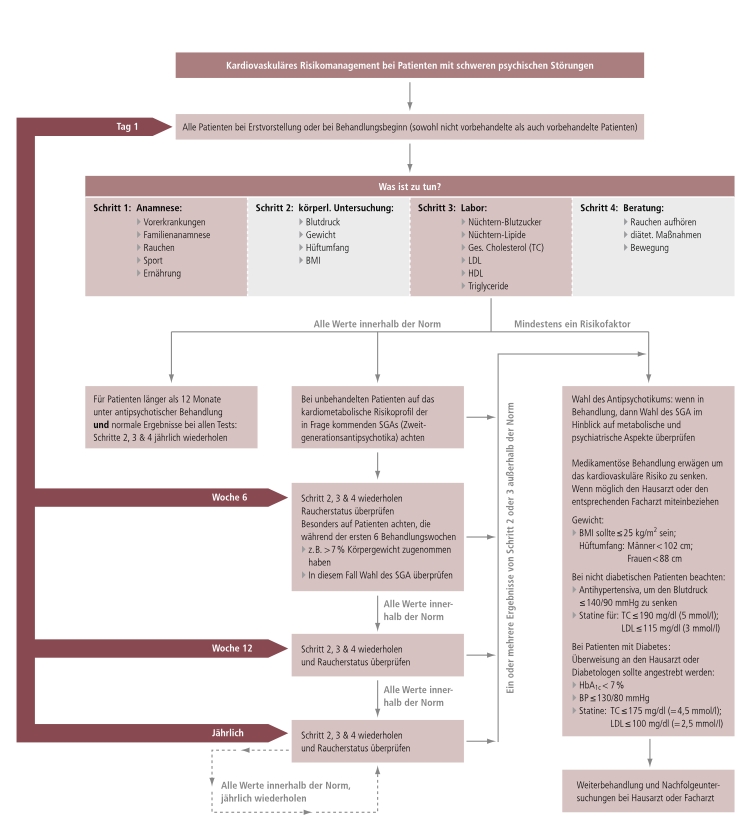

Es wird empfohlen, dass die Parameter vor der Erstvorstellung und vor der ersten Verschreibung einer antipsychotischen Medikation erhoben werden sollten (Abb. 2). Die weitere Frequenz der Folgeuntersuchungen hängt von der individuellen Anamnese des Patienten und der Prävalenz der kardiovaskulären Risikofaktoren ab.

Abb. 2. Kardiovaskuläres Risikomanagement bei Patienten mit schweren psychischen Störungen

Patienten mit normalen Baseline-Werten wird empfohlen, die Untersuchungen 6 und 12 Wochen nach Beginn der antipsychotischen Behandlung und mindestens jährlich danach zu wiederholen. Die Frequenz der Untersuchungen wird ebenfalls von den individuellen Risikofaktoren und den weiteren festgestellten Komorbiditäten abhängen. Während der initialen Behandlungsphase ist es wichtig, wöchentlich das Gewicht zu bestimmen, um ganz besonders die Risikopatienten zu identifizieren, welche unter antipsychotischer Medikation besonders rasch an Gewicht zunehmen. Bei Patienten mit Diabetes mellitus sollte der HbA1c-Wert regelmäßig (etwa alle 3 Monate) bestimmt werden [6].

6. Management von kardiovaskulären Risikofaktoren

Die empfohlenen Interventionen für das Management kardiovaskulärer Risikofaktoren sind in Abbildung 2 zusammengefasst.

6.1. Rauchen

Raucher sollten ermutigt werden, alle Arten von Tabakkonsum einzustellen. Patienten, die eine ausreichende Motivation zeigen, das Rauchen einzustellen, können an eine spezialisierte Raucherentwöhnung überwiesen werden, wo Verhaltensoptimierung, Nicotinersatztherapie und andere pharmakologische Intervention angeboten werden können.

Die praktische Erfahrung hat gezeigt, dass es ein nützlicher erster Schritt in Richtung Raucherentwöhnung sein kann, Patienten und medizinischem Personal vom Rauchen auf psychiatrischen Stationen und in Kliniken im Allgemeinen abzuraten [56, 120, 132].

6.2. Körpergewicht

Das Beibehalten eines gesunden Körpergewichts durch gesunde Essgewohnheiten und regelmäßige körperliche Aktivität sind die Schlüsselkomponenten bei der Reduzierung kardiovaskulärer Risikofaktoren. Sofortiges Handeln ist geboten bei Patienten, die bereits bei der Erstvorstellung Übergewicht aufweisen oder frühzeitig eine deutliche Gewichtszunahme unter antipsychotischer Medikation zeigen.

Patienten sollten dazu angehalten werden, Gewicht abzunehmen, wenn

1. ein BMI von >25 kg/m2 vorliegt (insbesondere wenn er größer als 30 kg/m2 ist) oder

2. der Hüftumfang >88 cm bei Frauen oder >102 cm bei Männern ist.

Kürzlich wurde eine Metaanalyse von 10 randomisierten Studien an insgesamt 482 Patienten unter antipsychotischer Medikation durchgeführt, um die Effektivität von Lifestyle-Modifikationen nachzuweisen. Die darin aufgeführten Studien, welche mindestens 2 bis 6 Monate andauerten und sich auf die Behandlung von Antipsychotika-induzierter Gewichtszunahme und auf die Behandlung bereits vorhandener Fettleibigkeit fokussierten, fanden im Vergleich zu sonst üblichen Behandlung eine statistisch signifikante Reduktion von etwa 2,5 kg durch Maßnahmen, die auf Lifestyle-Modifikation abzielten [3].

Die Überweisung zu einem Ernährungsspezialisten/Diätassistenten/Personal Trainer oder Lifestyle-Programm sollte hierbei besonders in Erwägung gezogen werden [53–56].

Lifestyle-Modifikationen sollten Informationen über die Wichtigkeit von gesunden Essgewohnheiten und regelmäßiger körperlicher Betätigung beinhalten [59]. Patienten sollten ferner dazu angehalten werden, mindestens 30 Minuten moderate körperliche Aktivität – zum Beispiel in Form eines raschen Spazierganges – an den meisten Tagen der Woche durchzuführen.

Über eine Umstellung der antipsychotischen Medikation sollte dann nachgedacht werden, wenn ein Individuum signifikant an Gewicht zunimmt, und insbesondere, wenn das therapeutische Ansprechen unzureichend war. Mehrere pharmakologische Strategien wurden bisher untersucht, um Antipsychotika- induzierte Gewichtszunahme zu verhindern oder zu behandeln. Kein spezielles Medikament hat sich dabei als besonders effektiv erwiesen. Ein kürzlich erschienenes systematisches Review konnte zeigen, dass Metformin bei Erwachsenen und bei adoleszenten Patienten, die atypische Antipsychotika nehmen, möglicherweise die Gewichtszunahme reduziert [59, 140].

Bis Ergebnisse von größeren Studien mit längerer Dauer vorliegen, könnte Metformin vor allem bei Patienten in Erwägung gezogen werden, die zusätzliche Risikofaktoren wie beispielsweise eine persönliche oder eine positive Familienanamnese für eine metabolische Dysfunktion aufweisen.

6.3. Diabetes und NüchternBlutzucker

Die Weltgesundheitsorganisation definiert Diabetes als Nüchtern-Plasmaglucose-Wert von >126 mg/dl [7, 23, 52, 138].

Bei einem asymptomatischen Patienten sollte die Diagnose durch eine zweite Nüchtern-Blutzucker-Messung an einem anderen Tag bestätigt werden. Die Bestimmung des HbA1c-Werts könnte in Zukunft eventuell auch für die Diagnose von Diabetes eingesetzt werden [129].

Bei den meisten Patienten mit Diabetes wird eine unzureichende Kontrolle von Hyperglykämien langfristig zu Komplikationen führen. Diese schließen die diabetische Neuropathie, die diabetische Retinopathie, diabetische Nierenleiden und ein erhöhtes Risiko für Infektionen mit ein. Das Ziel einer guten Einstellung sollte daher sein, einen HbA1c-Blutspiegel von unter 7% des Gesamthämoglobins zu erreichen.

Patienten mit einem Typ-2-Diabetes werden mit großer Wahrscheinlichkeit unter antipsychotischer Therapie ein zusätzliches pharmakologisches Management benötigen. Dieses Management sollte sich nicht von einem Management eines Typ-2-Diabetes in der Normalbevölkerung unterscheiden. Aktuelle Richtlinien liegen hierzu von der EASD und der amerikanischen Diabetesvereinigung vor (ADA) [6].

Psychiatrische Zentren sollten mit Diabetes-Zentren kooperieren, um eine gemeinsame Versorgung von Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen und Diabetes zu etablieren. Patienten, die einer Insulin-Behandlung bedürfen, sollten darüber hinaus in den psychiatrischen Stationen und Ambulanzen Zugang zu einer diabetischen Schulung eines Diabetes-Zentrums erhalten.

Des weiteren sollten sich Patienten mit der Diagnose eines Diabetes mellitus in regelmäßiger therapieangepasster Behandlung bei einem Diabetologen befinden. Nüchtern-Blutzucker und HbA1c sollte regelmäßig bestimmt werden (etwa alle 3 bis 6 Monate). Eine jährliche Untersuchung sollte die Bestimmung von kardiovaskulären Risikofaktoren, Albumin im Urin und Serum-Creatinin, eine augenärztliche Untersuchung (idealerweise eine Fundusfotographie), sowie eine Untersuchung der Füße beinhalten, um Frühzeichen von Komplikationen zu erkennen [6].

Die Insulin-Behandlung sollte Ärzten vorbehalten sein, die eine besondere Expertise bei der Behandlung von Diabetes aufweisen. Bei Insulin-behandelten Patienten sollte die Prävention von Hypoglykämien an vorderster Stelle stehen. Die Vermeidung von Hypoglykämien wird am besten erreicht, wenn Familie und Betreuer des Patienten in den Aufklärungsprozess über Risiko und Nebenwirkungen von Hypoglykämien eingezogen werden. Die Unterrichtung der Patienten über Insulin sollte das Glucose-Monitoring sowie die adäquate Anpassung der Insulin-Dosis entsprechend der Blutzuckerwerte beinhalten.

Patienten mit einem grenzwertigen Nüchtern-Blutzucker (von der WHO definiert als Blutzucker zwischen 110 und 125 mg/dl [6,1 und 7 mmol/l]) haben ein hohes Risiko für die Entwicklung eines Diabetes und auch ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen. Daher ist hier besondere Fürsorge geboten, um sicherzustellen, dass bei diesen Patienten jährlich sowohl der Glucosespiegel als auch das Risikoprofil der kardiovaskulären Risikofaktoren bestimmt werden [6, 52, 138].

Bei Vorhandensein verschiedener kardiovaskulärer Risikofaktoren bei Patienten mit schweren psychischen Erkrankung sollten engmaschige Kontrolluntersuchungen erwogen werden. Inzwischen liegen mehrere Studien vor, welche die Effektivität von Lifestyle-Interventionen bei der Prävention von Diabetes Typ 2 nachgewiesen haben [78, 131]. Diese Programme schlossen üblicherweise diätetische Maßnahmen, Gewichtsabnahme und vermehrte körperliche Aktivität mit ein. Die Prinzipien dieser Programme sind den Programmen ähnlich, die bei Patienten mit schweren psychischen Störungen benutzt werden, welche die oben beschriebenen Lifestyle-Modifikationen erhalten. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Programme auch bei Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen Wirksamkeit zeigen, obwohl dies noch nicht im einzelnen untersucht wurde. Das Diabetes-Prevention Program zeigte ebenfalls, dass Metformin mit einer Reduktion des Diabetesrisikos einhergeht. Für die Prävention von Diabetes empfiehlt die Konsensus-Erklärung der American Diabetes Association [98] den Einsatz von Metformin für die Gruppe der Hochrisikopatienten (Patienten mit einem grenzwertigen Nüchtern-Glucose-Wert und einer eingeschränkten Glucose-Toleranz, Patienten mit Fettleibigkeit und Patienten unter 60 Jahren mit mindestens einem anderen Risikofaktor für Diabetes). Darüber hinaus wies dieselbe Konsensus-Erklärung darauf hin, dass innerhalb des Diabetes-Prevention Program Metformin in der Patientengruppe mit einem BMI von mindestens 35 kg/m2 und bei Patienten unter 60 Jahren höchst effektiv im Vergleich zu Lifestyle-Modifikationen war [98].

Einige Studien legen nahe, dass Metformin die Insulin-Sensitivität, Glucosespiegel und den HbA1c-Wert bei Betroffenen mit schweren psychischen Erkrankungen verbessern könnte [59,140]. Bei bisher noch fehlender Evidenz aus Langzeitstudien zur Kombinationstherapie von Antipsychotika und Metformin kann der Einsatz von Metformin für Hochrisikopatienten in Betracht gezogen werden.

6.4. Nüchtern-Lipid-Plasmaspiegel

Das Management von erhöhtem Nüchtern-Lipid-Plasmaspiegeln sollte im Kontext einer gesamten kardiovaskulären Risikobestimmung durchgeführt werden (Abb. 1).

Es sollten Gesamt-Cholesterol und LDL-Cholesterol-Werte von weniger als 190 mg/dl (5 mmol/l) und weniger als 115 mg/dl (3 mmol/l) angestrebt werden. Etwas strengere therapeutische Zielspiegel von weniger als 175 mg/dl (4,5 mmol/l) und weniger als 100 mg/dl (2,5 mmol/l) werden für Patienten mit bereits bestehender kardiovaskulärer Erkrankung oder Diabetes (Tab. 3) angestrebt.

Patienten sollten dazu ermuntert werden, fettarmes Fleisch, Fisch und fettarme Milchprodukte zu verzehren und gesättigte Fettsäuren durch einfach oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren aus Gemüse oder Fischprodukten zu ersetzen [59]. Patienten, die nur leicht erhöhte Cholesterol-Werte haben, können die Zielwerte allein durch diätetische Maßnahmen erreichen, andere hingegen benötigen wahrscheinlich eine spezifischere Lipid-senkende Therapie, die üblicherweise mit CSE-Hemmern („Statinen“) durchgeführt wird.

Die Behandlung mit Statinen erwies sich als effektive Strategie bei der Behandlung von Dyslipidämie bei Patienten mit schweren psychiatrischen Erkrankungen [44, 62]. Psychiater und Nervenärzte, die sich eines Lipidmanagements ihrer Patienten annehmen, sollten auf die regelmäßige Kontrolle der Leberwerte und Leberfunktionsparameter sowie der Creatinin-Kinase achten.

Sollte das gesamte kardiovaskuläre Risiko hoch sein (z. B: ein Risiko von ≥5% über 10 Jahre für eine schwerwiegende kardiovaskuläre Erkrankung, siehe Abb. 1), dann sollte das Gesamt-Cholesterol auf unter 190 mg/dl (5 mmol/l) gesenkt werden, für Patienten mit bekanntem Diabetes oder kardiovaskulä-ren Erkrankungen liegt der ideale Bereich unter 175 mg/dl (4,5 mmol/l).

6.5. Blutdruck

Bluthochdruck wird leider oft bei Patienten mit schweren psychischen Störungen übersehen. Zieldrücke sollten idealerweise unterhalb von 140/90 mmHg liegen.

Lifestyle-Änderungen, wie Rauchstopp, Reduktion des Salzkonsums, Gewichtsreduktion und vermehrte Bewegung, reichen oft aus, um leicht erhöhte Blutdruckwerte zu normalisieren. Einige Patienten benötigen jedoch trotzdem eine Pharmakotherapie. Die erst kürzlich überarbeiteten europäischen Leitlinien betonen die Wichtigkeit einer antihypertensiven Therapie, die sich nach den individuellen Bedürfnissen des Patienten richtet [59, 89].

6.6. Management von Nebenwirkungen auf kardiovaskuläre Risikofaktoren

Insbesondere bei Patienten, die übergewichtig sind, an Diabetes leiden oder an vielen kardiovaskulären Risikofaktoren leiden, sollte die Wahl der psychopharmakologischen Medikation die möglichen Nebenwirkungen auf kardiovaskuläre Risikofaktoren wie Gewicht, Glucose-Spiegel und Lipid-Spiegel berücksichtigen. Im Rahmen des klinischen Entscheidungsprozesses der Auswahl der richtigen psychopharmakologischen Medikation sollten natürlich Wirksamkeitsaspekte genauso berücksichtigt werden.

Da Clozapin mit dem höchsten Risiko für Gewichtszunahme und damit zusammenhängenden kardiovaskulären Risikofaktoren assoziiert ist, könnte ein besonderes Risiko im Rahmen einer Behandlung mit Clozapin entstehen, welches von vielen Richtlinien als das Antipsychotikum der Wahl für Patienten mit therapieresistenter Schizophrenie empfohlen wird.

7. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Diese von der EPA mit Hilfe der EASD und ESC veröffentlichte Konsensus-Erklärung hat sich zum Ziel gesetzt, die Behandlung von Patienten mit schweren psychischen Störungen zu verbessern. Die Intention ist es, die Kooperation und geteilte Fürsorge zwischen verschiedenen medizinischen Disziplinen anzustoßen und die Aufmerksamkeit unter Psychiatern und Hausärzten, welche Patienten mit schweren psychischen Störungen behandeln, in Hinblick auf das Screening und Behandeln von kardiovaskulären Risikofaktoren und Diabetes zu verbessern.

Darüber hinaus weisen die genannten akademischen Vereinigungen dieser Veröffentlichung darauf hin, dass deutlich mehr Forschung in Hinblick auf kardiovaskuläre Risiken von Patienten mit schweren psychischen Störungen und deren Behandlung durchgeführt werden sollte.

Interessenskonflikte

(Anmerkung der Übersetzer: Die ursprüngliche Veröffentlichung in European Psychiatry wurde von keiner pharmazeutischen Firma unterstützt.)

Prof. Dr. D. Hert war Berater oder erhielt Preisgelder / Forschungsgelder / Honorare oder war Teil des Speakers und Advisory Board von AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, Janssen-Cilag, Lundbeck JA, Pfizer und Sanofi Aventis.

Prof. Dr. Decker erhielt Preise und Honorare von AstraZeneca, Bayer, Merck und Co., Novartis, Novo Nordisk und Pfizer.

Dr. Kahl erhielt Honorare von AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, Janssen Cilag,Bristol-Myers Squibb, Otsuka und Wyeth.

Prof. Wood erhielt Forschungsgelder, nahm an Advisory Boards teil oder hielt Vorträge für AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, GlaxoSmithKline, Merck Sharp & Dohme, Pfizer, Sanofi-Aventis, Schering Plough, ServierLaboratoires und Sun Pharma Indien.

Prof. Holt, beriet und erhielt Unterstützung für Konferenzen oder nahm als Redner an Advisory Boards teil für AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Novo Nordisk.

Prof. Dr. H.-J. Möller erhielt finanzielle Unterstützung oder ist Berater und Teilnehmer von Advisory Boards von AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Eisai, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Janssen-Cilag, Lundbeck, Merck, Novartis, Organon, Pfizer, Sanofi Aventis, Sepracor, Servier und Wyeth.

Danksagung

Die Autoren danken allen Mitgliedern und Mitarbeitern der EPA, der EASD und der ESC, welche bei der Entwicklung dieser Konsensuserklärung mitgewirkt haben!

Literatur

Das Literaturverzeichnis als PDF.

*Die englische Originalversion ist erschienen in Eur Psychiatry 2009;24:412–24.

a Klinik für Psychiatrie, Katholische Universität, Leuven Campus Kortenberg, Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg, Belgien; E-Mail: marc.de.hert@uc-kortenberg.be b Abteilung für Epidemiologie und Biostatistik und EMGO, Institute for Health and Care Research, VU University Medical Centre, van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam, Holland c National Heart and Lung Institute Cardiovascular Science, Imperial College, Charing Cross Campus, W6 8RP London, England d Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie and Psychotherapie, Medizinische Hochschule Hannover, Carl-Neuberg-Straße. 1, 30625 Hannover, Deutschland e Endocrinology & Metabolism, Developmental Origins of Health and Disease, School of Medicine, Universität von Southampton, Southampton SO16 6YD, United Kingdom f Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Ludwig-Maximilians-Universität, Nussbaumstraße 7, 80336 München, Deutschland

Psychopharmakotherapie 2010; 17(01)